性別天眼開的小故事

by 吳怡慧

天眼未開之前,你什麼鬼魅都看不見,

天眼開之後,父權的幽靈卻是如影隨形。

第一次被說是女性主義者是我學了女性主義,並試圖實踐在生活之中。

當女性主義變成一種貶抑

那是碩士班一年級的事。在這之前,我沒有真正對學術感到興趣,從小到大把書讀好的唯一目的是取悅父母,尤其是希望勞工階級的父母親能夠「以女為貴」,希望自己能夠「光耀門楣」。這也是我用來彰顯自己的存在與價值感的途徑。

成功考取非常「適合」女性的師範大學,獲得長輩們的讚許之後,大學時代的讀書僅限於期中、期末考的前一個禮拜,其他時間則用來灌溉康輔性社團的活動,並且天真的以為讀書對於我這個以後要出去教書的人沒什麼幫助,在社團活動學到的東西才能幫助我面對學生游刃有餘。對學術處於一種懵懂的無知。

直到教書第一年之後,我是狼狽地、踉蹌地「逃回」大學來就讀研究所。職場上各種壓力、學生的各種問題,將我整個掏空。我以留職停薪的方式逃避職場的問題,並給自己一個喘息的時空。然後在某次不小心聽到的演講,我開始對「同性戀究竟犯了什麼滔天大罪要被異性戀苦苦追殺」的問題感到興趣,然後當我發現用宰制的觀點可以解構這些不公不義之後,又發現女性也被父權宰制著,於是我就開始自以為是地讀起女性主義。從到處聽課、聽演講、參加座談會、女性影展、同志影展,用一種自以為是文藝青年的姿態,也跟著撻伐異性戀霸權、父權體制。這過程我有一種被解放的快感,能夠加入異性戀霸權與父權體制的除魅行動,對我不僅有賦權的功能,更燃起我對知識的熊熊烈火。

在習得女性主義的理論之後,我的性別盲被解開,自此我開始戴上性別的眼鏡,體驗生活中無處不性別的滋味。這滋味一旦被他人以一種怪異的口吻說「原來你是個女性主義者」時,就顯得非常不是滋味。面對這種將女性主義「污名化」的言語,我配備的學術武器還不足以供我優雅的反擊,只能憤憤地告訴對方說:「啊,你不懂啦! 」

父權幽靈大掃除

性別盲被打開的過程,對我而言更像是一種「天眼開」的歷程。天眼未開之前,你什麼鬼魅都看不見,天眼開之後,父權的幽靈卻是如影隨形。

於是,從家庭的場域開始進行我的性別除魅。我從弟弟教育子女的方式,開始見證性別二分是如何被「建構」起來的。不論是嬰兒服的男藍色女粉紅,到父母教育小孩時說的「男生不可以愛哭」、「女生坐要有坐相」等等,學術殿堂所批判的事件,都活靈活現出現在我眼前。我的實踐方式卻只能告訴我弟弟:「男生不一定要喜歡藍色啊」這種話之中頑強抵抗。然後眼睜睜看我那被父權幽靈附身的弟弟對他的小兒子開著自以為是的玩笑「哈哈,你是女生!」時,狠狠瞪他一眼,並告誡弟弟不可以這樣對待我的姪子。

接著,是學校場域。即便從研究所受訓兩年回到職場,我的天眼依舊每日看見父權幽靈鬼魅於校園間。但我卻連唸咒持劍的能力都沒有,連揮手叫他們離去都不行。讓我十分訝異的是,即使性別平等教育「好像」如火如荼地在校園中推展之後,但老師們似乎是文風不動。例如,我曾看見這樣的性別怪現狀:

下課時間,一個女老師倚在辦公室門口,面對走廊上來來去去的學生,挑中其中一個她認識的學生,開始大喊:「那個誰,你去把班上那個娘娘腔叫過來」!

兩個女老師討論班上的學生會說:「怎麼辦,我們班上很多男生都很『娘』?」

讓我更覺得心中有如熱鍋上的螞蟻般不暢快的是,在開個案研討會時,聽見輔導老師說:「現在這個階段就是探索期,學生本來就還不清楚自己的性向。先不用跟學生確認他/她是不是同志,因為這個時期對同性有好感是很正常的」。

性別天眼,忙茫盲

這麼多那麼不女性主義、那麼不性別平等的話語,沒交情的老師,我只能笑笑帶過。有交情的老師,我就笑笑說:「別這樣說嘛!這樣很有性別刻板印象耶。」至於輔導老師,我就是斬釘截鐵說:「這樣其實並不會讓學生感到被認同。」

這是我自忖在生活之中的性別敏銳度。我不僅嗅到他人身上的父權鬼魅,也時常聞到自己身上還殘留著的異性戀霸權腐朽的味道,那是碩士班兩年的學術訓練也還沒磨掉的部分。不過,在忙碌緊張的教學生涯中,我的性別天眼也一度「忙茫盲」了。

還記得初任導師工作第一年,開學第一天,必須指導學生去搬運全班的教科書,那時,我想都不想就是叫男生座號一到十號去做苦力;需要文書工作的事,我想都不想就是叫女生。當我出現這種本質論的念頭與指令時,一方面對於自己也成為當初在學院裡大言不慚批判的性別偏見與歧視者,感到慚愧,從理論到實踐,還真是好長一條路啊!

另一方面也就自我反省,以建構論的方式反思:「那麼,男生體力之所以會好,是不是因為他從小到大就被老師這樣一路訓練上來,體力當然好,力氣當然得大。女生寫字之所以會好,是不是因為她從小到大就被老師這樣一路訓練上來,寫字當然會好,字跡當然好看。」況且,力氣大的女生、字體好看的男生其實在校園中也並非「稀有動物」。在那次的領悟之後,我開始以獎勵的方式徵求志願服務的學生,避免直接以性別作為任務的分派。

只是,即便自詡為受過女性主義訓練的我,都還得常常跟本質論性別觀念對抗,遑論其他教師呢?

最後,在持續與父權及異性戀霸權的鬼魅之戰中發現,時常「掐自己的大腿」,讓自己在異性戀主流社會中保持清醒,並反思自己的所言所行,除了與志同道合的人結盟之外,更重要的是,同時持續專注性別研究的研習與社會運動(例如最近的同婚議題),那麼,即便我無法斬妖除魔,至少不至於狼狽地走到鬼迷心竅的地步。

了解怡慧與陽光少女的更多手記:

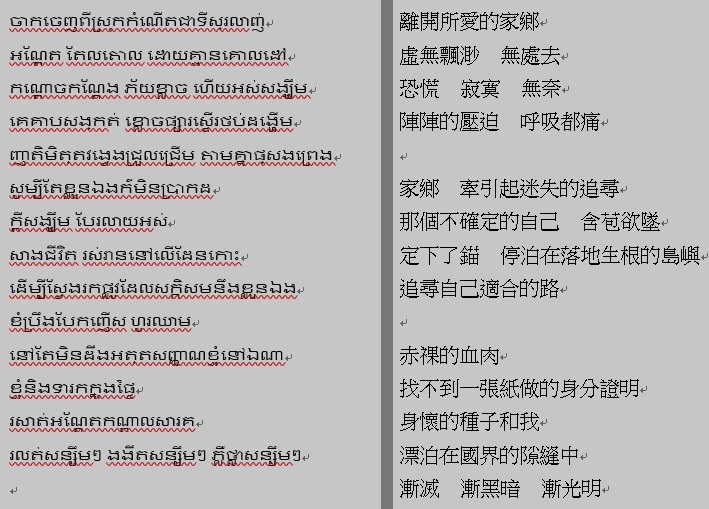

離了鄉,卻扎不了根~《我並不想流浪》南洋姊妹音樂專輯募資啟動

You May Also Like

吳怡慧/「坐」自己才自在~從一個女總統坐姿談起

2018/03/12

吳怡慧/妳想束腰 她想束胸

2017/11/06