拼湊創傷,擁抱阿嬤的深情世界

by 李開敏

民國85年,婦援會的碧琴(編按:張碧琴,前婦援會輔導組長兼慰安婦專案組長,現為執業社工師)打電話給我,邀請我帶領阿嬤團體,因為我在美社工畢業後即進入老人領域服務,也繼續進修了碩士後老人學學位,社工背景對弱勢的關懷讓我未經思考就答應了碧琴,內心也感受到她的用心與熱情。當時惟一的掛礙是我台語不夠精通,因此找了悲傷輔導工作的多年搭檔張玉仕(編按:現為馬偕醫院社服室課長),趁她赴英進修前辦了第一次團體,二人合作前後七年,為我們個人、團體帶領經驗留下彌足珍貴的一章。

回想當時正在台大開授「老年社會工作」的課,曾和碧琴、美芬(編按:江美芬,前婦援會慰安婦專案組研究員)多次討論,構思這個團體時,有幾個重要的立場:一、「非治療」取向:阿嬤們經歷的是人生創傷事件,她們已用自己的方式存活多年,任何「治療」的企圖只突顯專業的傲慢無知和對阿嬤的不敬。二、支持團體的取向:阿嬤分散各地,和婦援會的接觸多屬個別,雖然有同樣的早年經驗,但卻尚未建立起團體感。三、身心照顧的取向:阿嬤年事已高,社會參與有限,老年病痛纏身,可利用團體示範傳授一些身心照顧的方法。

第一次經驗:我沒有錯,我把垃圾還給你

記得第一次在婦援會對阿嬤們說明團體性質,並邀請參加,結果陽明山的首次過夜外宿來了六位阿嬤,不少帶著年輕時照片,話匣子打開卻不容易,因為阿嬤對在場的攝影機相當敏感不滿,基金會再三保證只做內部留檔之用。

那次我帶著乳液,示範簡易按摩,阿嬤們很快進入情況,享受其中;第一次的活動包括「生命回顧」,談她們生命中的酸甜苦辣,當時發現阿嬤們獨處慣了,很不容易專心聆聽團體中別人的發言,因此我們分散,由工作人員搭配阿嬤分組進行,提到慰安經驗的烙印,一位阿嬤比喻自己「像是垃圾,被人糟蹋,一生被人瞧不起」,我們討論慰安制度的暴行,確定阿嬤的受害角色,澄清加害婦女的軍國主義才是垃圾,當時有一個活動是請阿嬤都能在團體中宣告:「我沒有錯,我把垃圾還給你。」

第一次的印象是:一、阿嬤們很包容,完全不介意我的生硬台語,也會試著用國語來溝通。二、阿嬤個別差異很大,有獨居的,也有和家人和睦或不和的,有樂觀稱自己是「老小姐的」,有憤怒不滿攝影的,有內向沈默的,也有第一位站出公開承認自己身分的。三、阿嬤身體方面多是老衰,重聽的、腳無力的、腰痠背痛的、多位有抽菸的習慣,以後我們的團體進行一、兩個小時就知道要放阿嬤去抽菸了……,因此團體的進行須放慢腳步。

擁抱阿嬤的深情世界:智慧、樂觀與激動

87年到92年間又進行了好幾次團體,印象深刻的包括第二次大板根之遊。第一晚安排了精油按摩,還加了點小噱頭,由工作人員繞場讓阿嬤挑選,大家臨時惡補好幾招,竟在音樂、燭光下服務得阿嬤們非常放鬆、享受,結束後年輕同工和阿嬤深深擁抱,有些阿嬤激動落淚,可以想見平日孤單無伴和開放後身心得到的滋潤與滿足。

同次的活動中來了一位台東泰雅族的鯨面雷阿嬤,她雖不通國語,但八十高齡,充滿活力,帶著大夥唱「獵人頭」歌,她說要獵日本人頭,唱作俱佳,很有女頭目的英姿和氣魄,大家笑成一團;同時也有幾位帶領跳日本舞,是當年在日本學的,猶記她們身段柔軟嬌嬈,美不勝收。最後我們有一個鯨面創作活動,大家用色紙剪成圖案,貼在臉上,象徵「成熟、獨立」的女性,後來雷阿嬤中風,由她的女兒代為出席,但這個可敬的老人家,她智慧、樂觀的笑容永遠留在我的腦海。

另一位原住民阿嬤是個虔誠的基督徒,也在醫院做義工,某一次活動因有阿嬤提到要以射飛鏢表達洩憤,因此特別安排,但輪到她時我看出她面有猶豫,問她是否不想射,她搖頭拒絕,而我們完全尊重和接受。當時我和玉仕都很高興,在團體中阿嬤們漸能表達自己的意見,這樣的自我肯定和堅持讓團體保有多元的選擇。

另一位原住民阿嬤養雞,是唯一會提出想交男友的熱情開放阿嬤。玉仕和我常想,是否她們的生活與大自然連結,所以心胸開闊?雖每次交談要透過翻譯,但絲毫不影響她們的參與。

阿乖阿嬤也是位可愛的寶,她的口技、勸世歌均令人叫絕,粗曠的嗓音卻中氣十足,雖然當年被日軍重打頭部影響聽力,但她卻能過著獨立、自在的老年生活。

有一次問到這一生最大願望,她虔誠地說:「死後能到極樂淨土。」精神肅穆,令人油然起敬。

選擇「出櫃」,不再藏躲祕密身分

許文龍先生附和日本小林善紀的出書事件(編按:出版《台灣論》),激怒了阿嬤,也深深傷了阿嬤們的心。那次活動我們花了一個晚上討論大家對此事件的反應,每次聚會時也會就當時的熱門社會話題,設計成活動。記得有一次在總統大選之後,我們讓阿嬤們分組推出代表,再由啦啦隊做助選團,一時多年安靜的阿嬤也被推出表演「背經」(因她參加助念團),滿妹阿嬤山歌動聽,原住民阿嬤帶跳舞,其它敲鑼打鼓的,熱鬧非凡。

儀式是每次活動中很重要的一部分,祈福的儀式包括在虎山放天燈,也包括請她們帶自己的護身符來進行分享;晚間多半以圍繞燭光、彼此祝福的活動做結束。每次幾乎都安排了身心照顧,除了精油按摩,還有簡單的大腦體操、大笑功,最高齡的阿桃阿嬤總是一馬當先,非常認真,前年在福華,她也興致勃勃地在我們護駕之下前去泡湯,完成生平第一次溫泉SPA,她的勇於嘗試令我們由衷地佩服。

阿嬤最明顯的改變,是她們逐漸不再躲藏祕密身分,而選擇「出櫃」——86年婦援會出版的紀錄片中,十餘位阿嬤們公開現身,不再遮頭蓋臉,坦然地對著鏡頭訴說歷史的不公,以及自己如何帶著這段變調的記錄重建生活;大桃的蛻變在影片中一覽無遺,第一次團體中她也曾提到保守這個祕密,成為她和親密家人間的隔閡,因為烙印,竟無法邁入家族祠堂,但片中她在兄長、孫子陪同下,終於跨出艱辛的一步,哭倒在先人父母的牌位前。揭露身分,面對創傷皆是復原的重大里程碑。

當年愛的故事:不甘下的溫柔難忘

團體幾年下來,雖然一年一度才能見面,但總建立了熟悉與歸屬感,我們和阿嬤之間,也發展出一種深厚的感情。第二次在大板根夜間按摩結束,燭光中,工作人員席地將阿嬤摟在懷中,我突然情感決堤般地向阿嬤們真情告白:我是第二代的外省孩子,和祖父母、外祖母從未曾謀面,有幸和阿嬤作伙,讓我能在心底深處紀念我死於文革的祖母,及留在東北的外祖母,我感謝阿嬤們給我機會來愛她們,彌補了心中多年的缺憾。燭光中我看到阿嬤淚眼中的愛。

團體到後期,阿嬤的互動似乎更自然,參與也更主動。有一次我們的主題是「當年愛的故事」,發現幾乎每一位阿嬤都曾遇見善心的日軍,不少動了真情,送戒指、項鍊,或各種紀念物的,也有少數論及婚嫁,最感人的一位曾送一台縫紉機,一再叮嚀要心愛的姑娘找到一技之長謀生。阿嬤用黏土做出了各樣的禮物,眼波似飄向遙遠的甜蜜過去,我很高興在拼湊創傷記憶時,未遺漏其中美好正向的部分,這對我個人是很大的提醒,憤恨不甘之下永遠都有溫柔難忘的一個部分。

另一次阿嬤即興畫圖說故事,其中南部阿嬤的創作令我印象深刻,故事簡要是一個小偷去偷椰子,被主人發現,生氣的主人知道了小偷的窮困,於是就原諒他。這個選擇原諒的結局,是否象徵阿嬤內心的某種和解與放下?

要評估這幾年的團體,我想評估我自己是最恰當的。我帶領上千的團體,但沒有一個像阿嬤團體這樣的難忘,團體中我像是一個晚輩,雖然她們都叫我老師,但我心裡知道,她們多像我的家人、我的阿嬤,團體中我感受到她們豐沛的生命力,及逐漸親近、自在,後期數次有日本友人、男性志工加入或攝影,阿嬤們都已泰然自若,和陽明山第一次的激烈反應真不可同日而語。

86年我曾和王清峰律師、念慈(編按:王念慈,知名廣告人暨婦援會董事)等人赴日報告這樣的團體活動,當時曾有一位日本女律師說:「本國這部分的心理工作很少,真希望能有像你們那樣的團體。」92年兩位日本長期支持慰安求償的婦女代表全程參加團體,在晚間最後的求平安儀式後感動落淚!這是我親自的所聞所見,至於未來計畫我曾和婦援會提過我有二個心願,一是「阿嬤的祕密」是否能有續集,記錄阿嬤的後段狀況;二是和大陸阿嬤,乃至東南亞阿嬤,在台舉辦串連活動,歷年來參與阿嬤照顧的人不少,相信台灣有能力完成這個「女性的和平吶喊——和阿嬤見證歷史」的國際活動。

(本文經作者授權,轉載自張老師月刊,作者為資深心理治療師)

了解阿嬤們的生命故事,歡迎你一起到台灣婦女網路論壇和網友分享你的想法。

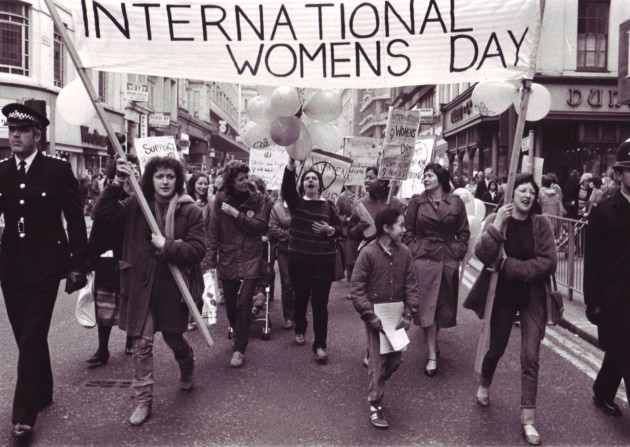

為阿嬤而戰,國際同步行動

她們豐富了我的生命─阿嬤們的身心照顧工作坊

You May Also Like

經期不能踏進廚房 Sushila:對自身傳統文化的尊重

2020/02/03

不只是歷史的傷口

2013/08/02