從生命深處的關懷,探掘創設社企的緣由

by 張瓊齡

某日,被一個突發的念頭弄得啞然失笑。

社企之路的從眾與獨特

這一生,一直容易受「獨特」、「創新」、「與眾不同」等元素吸引的我,當初對於是否和現在的老闆合作感到遲疑的理由之一,居然是覺得這個老闆太特別,他的模式將難以被複製(我在前些年所推崇的是可複製的社企模式)。

前半生,大多時候我都有意無意地往人少的地方走,那是傾向「獨特」的自然結果。然而,在決意走上社企之路的時候,我卻刻意調整自己的慣性,希望在這件事上自己可以「從眾」一些,只因之前接觸或聽聞的社企案例,都是要去處理一定數量的群眾之需求,要去回應這世上相對較多數人的苦難,而不是滿足少數人的特殊興趣或者一時追求時尚的潮流。

在台灣,NGO(編註:非政府組織)仍是個不足以大量吸引多元、夠創新、跨領域專長的人才踴躍從事,某種程度也被嚴格檢視摒除在外的領域,於是一旦被檢視之後,容易天搖地動。我個人尤其對於社會資源有時容易被懂得取用(甚至是不乏資源)卻未必是目標對象的人重複使用之現象,感到不妥,於是在涉入社企領域的時候,希望能夠有所調整。我以為盡可能把自己主觀的需求拿掉,以「多數人」的需求為基礎,會顯得較為客觀。

從一己出發的社企之路,最終還是可關照群眾

於是我有些昧著本性,在刻意篩選的領域嘗試了兩、三年,最終醒悟過來,既然每個人都可能是創設出社企、發動改變的人,猶如每個人不論出身條件都可能透過不斷努力與修為而日漸邁向明心見性,那麼,每個人最有把握能夠做的,無非也只是回歸到自身,從自己最深刻的關注去挖掘、切入社企,而不可能依靠著「他人要什麼」,「多數人的需求是什麼」,「怎樣做社企才能讓多數人買單,可持續經營」,卻做著自己沒有深刻感覺的事情,畢竟,多數人的需求未必都正好是我們願意去成全的呀!但有時候,如果掘得夠深,深到足以通達共通的人性及需求,那麼即使一開始只是從個己的關注出發,最終還是能夠連結到群眾。

接受了到台東推展社企之後,由於整體的人口數少,族群相較於台灣其他地區格外多元,客觀的事實就是沒辦法抓取大眾,只能是小眾,而我也總算「回歸正途」,重回從事合乎自己本性的事情。

因著密切合作的老闆(同時是創業夥伴)的背景,促使我必須關注到宗教與社企的關聯。過去在NGO領域,公益團體(尤其是社福、醫療性質)由宗教團體來設立與投入不足為奇,往往更加可以不計代價涉入一般人不願碰觸或服務難度較高的對象,如今宗教性質的公益團體也常擁有堅實的專業背景,相較於過往憑著愛心熱血就可以投入的印象,不可同日而語。

我過去曾在不同的宗教型NGO工作過,目前也依然與宗教型NGO保持友好互動,並有業務上的往來。宗教NGO所發揮的正向社會效應是不爭的事實,但我總覺得宗教NGO的宗旨與前提總是落在「宗教」面,受助者最終是否因而進入到信仰領域,才是衡量成功與否的判準,若受助者脫離了原本處境,但在信仰上面並未有明顯歸依,在宗教型NGO的尺度裡,仍舊不算是最圓滿的案例。某些宗教型NGO甚至有內規,必須相同信仰者才能夠參與最高決策的核心,而在員工的任用上,有時組織過於龐大,難以全面任用相同信仰者,然而在員工訓練或組織文化方面,仍在在營造了讓員工親進信仰的環境。

宗教界跨足社企的可能性

也許我太挑剔。

對於一些已被視為社會邊緣人,或者死馬當活馬醫的人,只要能夠讓他們起死回生、懸崖勒馬,遠離犯罪、遠離危害他人與繼續傷害自己,那麼讓他們進入到某種宗教的庇蔭之下,依循著信仰安分過生活、重新做人,有何不可?

若我不是生長在台灣這樣容許宗教自由與多元的環境裡,而是活在某單一宗教獨大的社會,或許宗教型NGO不會老是讓我覺得卡卡的。基於某種難以言喻的卡卡之感,當我從NGO轉往推動社會企業的過程中,便有了一個潛規則,期望自己參與推動的社企不涉及任何宗教成分。

然而在從事社企取法他山之石的過程中,我注意到擔任香港豐盛社企學會主席的紀治興先生,以他在HP(編註:惠普,跨國科技公司)長達26年的商場經驗,又以HP中國區副總裁之職位退休後,義務擔任社會企業顧問助其起死回生,單以他的商界資歷推動社企工作已綽綽有餘,也有足夠的說服力,然而他在退休後去讀了神學碩士,並以他投入社企的經歷,寫了論文:《香港社會企業的實踐神學反省》(見 關懷貧窮困難重重,社企或成另一出路、人生的意義)。

這讓我意識到,即使我個人刻意迴避,宗教界跨足社企已是不爭的事實,並且相當明顯地,紀先生除了試圖在信仰的脈絡中,找到社會企業值得在香港基督信仰圈大肆推展的根基,同時他也企圖讓信仰圈不同層面的人透過參與社企,讓教會投置閒散了很多「剩餘」的才幹、購買力及資産,透過社企運動釋放這些被埋没的資源。對於紀先生來說,他把社會企業視為一種社會運動或說是改變的機轉,既透過社企局部改善了社會,也透過社企讓基督徒更積極参與上帝對世界的計畫,讓愛彰顯在人間。他在論文的最後提出期許:這是一種全新的文化,……這新文化將同時吸引基督徒與非基督徒,最後成為共同的文化。

回頭看看我的老闆,他又何嘗不是看見了,透過支持社會企業的推動和運作,可讓出家多年的他,從兩千多年前制定的戒律解脫出來,在現代社會找到參與的空間,同時也透過資源重新分配的機制,讓流向宗教領域的資源,有機會再次注入社會,化為改善社會的實質力量。

傳統的捐款猶如無底洞,捐款人永遠不知盡頭在何處;我的老闆主張「以投資取代捐款」,以資金支持社會企業的運作或運用消費力成為社企產品的使用者,則可能讓從事社企──這批力圖改善令人不夠滿意的社會機制的人,不必哭窮,無須博取同情,不必透過招標當公部門外包廠商,而是以自己所關注的社會議題、期待紓解的社會問題或現象為主軸,經由日漸可自行運作順暢的事業機制,讓這個世界成為人們更願意生活於其中的環境。

若宗教界人士,是以「分享所有」的態度來涉足社企,而不是把社企當做自身獲取財源的新方式,或者在社企界再度成為勢力龐大的新山頭,那麼我也該基於任何人都有資格來發起並推動社企的前提,樂見社企成為一個吸引各種人(含宗教人士)競相投入的領域才是。

(作者現為茲摩達司社會企業執行長;曦望企業有限公司負責人,專事社企創投)

瀏覽更多瓊齡對社會企業探索的文章:

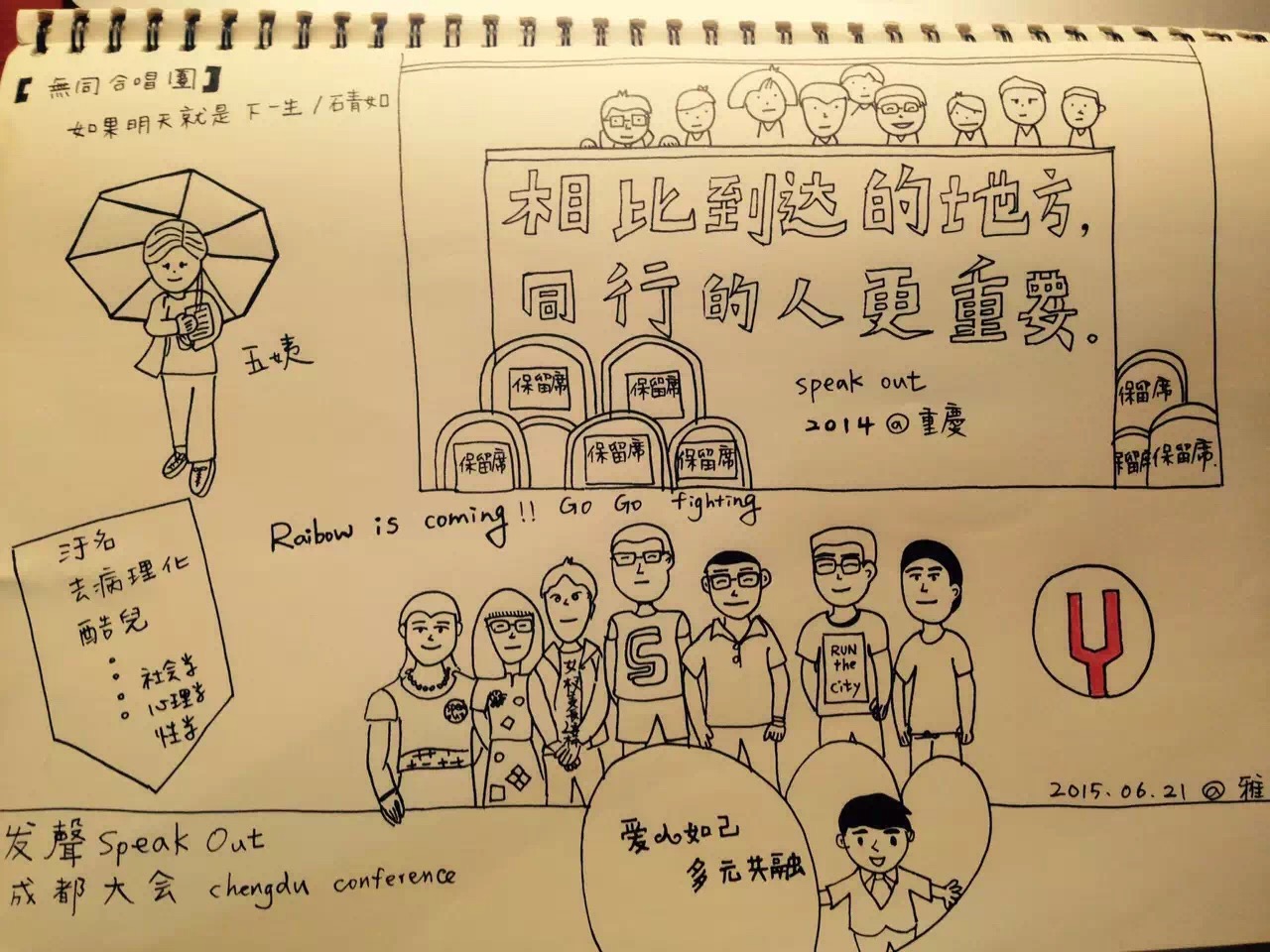

彩虹花,開